Cuando una realidad penosa y global interrumpe el ritmo de nuestras actividades cotidianas, nos vemos obligados a reordenar nuestras ideas, nuestras rutinas y también nuestras emociones. A eso se suma el aislamiento de nuestros vínculos afectivos generando una conmoción psíquica de modo perturbador. Así como también según su situación socioeconómica, se instala un cuadro de angustia frente a la incertidumbre del porvenir, de frustración sostenida.

Fuimos insistentes en difundir durante el ASPO el modelo de la práctica de actividad física como un recurso indispensable para mantener parámetros saludables en un estado emocional traumático y paralizante. Y entendemos que si no se tenía el hábito de la práctica de actividad física, hoy más que nunca, es fundamental implementarlo en cada una de las personas que intenten restablecer su vida a un modelo lo más equilibrado posible.

Al mismo tiempo, como debemos salir de la certeza del aislamiento, surge el temor a exponernos nuevamente al contagio, ya sea por no cuidar el modo de volver a practicar deporte o por no animarse a salir, donde podemos iniciar una etapa de angustia y letargo con bajo vigor psíquico, por lo que , sin ganas de hacer nada bueno ni malo, decidimos hacer “nada”.

Los riesgos de no pautar recomendaciones y seguimiento cuidando a las personas para que vuelvan o reprogramen actividad física serían los siguientes:

| 1- Lesiones osteoarticulares a partir de stress o trastornos del ánimo. a) Falta de calentamiento previo b) Exageración en las carga sin programar aumento paulatino c) No respetar el tiempo de descanso d) No cuidar la hidratación. |

2- Riesgo de desencadenar Enfermedades Crónicas no Transmisiblesa partir de trastornos emocionales Están bien fundamentadas científicamentelas consecuencias de enfermedades crónicas causadas por estos trastornos, su relación con el aparato inmunitario,perpetuando un estado mórbido que se acompaña con trastorno del estado de ánimo. |

3- Cuadros psicopatológicos propiamente dichos post-pandemia a) Depresión por duelo de pérdida de un ser querido. b) Depresión por dificultades económicas, pérdida de empleo c) Cuadros de angustia y agitación por incapacidad para adaptarse a nuevas situaciones, en el trabajo y en las actividades sociales. d) Irritabilidad con poca tolerancia a la frustración |

Según la profundidad del estado de inhibición general es probable que deba consultar a un profesional de la salud mental y en esos casos sería sencillo detectar el problema.

Entendemos muy valioso prevenir los estados más solapados que a simple vista conviven con estas dificultades sin expresar morbilidad explícita pero que en bajos niveles padecen algunos trastornos leves que con el tiempo afectan profundamente el nivel del estado de ánimo. Cuadros leves de displacer, sujetos insatisfechos con su realidad que siguen su vida acompañados de un malestar y hastío.

Detectarse en los primeros momentos evita la cronificación del cuadro. Es frecuente que trastornos emocionales sean traducidos en contracturas musculares al inicio, y luego desarrollen enfermedades predisponentes ya sean lesiones osteomusculares, enfermedades metabólicas o cuadros mórbidos de predisposición previa.

Todo cuadro emocional, grave o leve, patológico o apropiado a su situación vital,alivia su nivel de padecimiento cuando se prescribe actividad física con una planificación apropiada. La neurobiología nos asegura que la práctica apropiada de actividad física mejorará del estado de ánimo, así como disminuye el riesgo de posteriores enfermedades que deteriorarían su nivel psicofísico y por lo tanto,su siguiente proyecto de vida.

| Evaluaciones en el regreso a la práctica deportiva en tiempos de pandemia de COVID-19 |

La pandemia de COVID-19 y las medidas restrictivas adoptadas a nivel mundial como objetivo para reducir la transmisión viral, han llevado a una disrupción en las organizaciones deportivas en todos sus niveles.

El cuadro clínico de una infección por SARS-CoV2 es altamente variable y transcurre con una alta proporción de personas asintomáticas u oligosintomáticas (síntomas leves) ,hasta manifestaciones orgánicas producto de una reacción inflamatoria generalizada que no afecta sólo a los pulmones, como lo más frecuentemente comprometido, sino también al sistema cardiovascular, nervioso central - periférico, hígado y riñones. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, debemos ser prudentes en el regreso a las actividades recreativas/deportivas sabiendo que muchos han sido afectados por la enfermedad.

El alto grado de transmisibilidad del virus de persona a persona, obliga a reforzar las medidas de higiene, distanciamiento social y el conocimiento de la situación epidemiológica que será motivo de análisis en otro apartado.

El Examen Médico Preparticipativo (EMP) tiene como objetivo: 1. Detectar enfermedades que pongan en riesgo la salud del deportista durante su participación. 2. Atendiendo la situación actual, valorar clínicamente cuadros compatibles con COVID-19 con su posible repercusión orgánica. 3. Determinar patologías que favorezcan la aparición de lesiones deportivas. 4. Cumplimentar requisitos legales a través del Certificado Médico para considerar si una persona se encuentra en condiciones de realizar la actividad o reiniciarla en el contexto de una pandemia. |

Procedimientos indispensables del EMP • Historia Clínica personal y familiar • Examen Físico • Electrocardiograma de 12 derivaciones (ECG) • Estudios optativos: - Análisis de Laboratorio

- RadiografíasEstudios Cardiovasculares no invasivos:

- Prueba Ergométrica Graduada (PEG) con o sin medición directa de Consumo de Oxígeno u oximetría de pulso

- Ecocardiograma Doppler (ECO2D)

- Estudio Holter de 24 horasExamen Funcional Respiratorio (EFR)

|

Otros estudios de acuerdo a las consideraciones clínicas y/o ECG del EMP.

Sin descuidar los aspectos clínicos limitantes para la práctica recreativa/deportiva de la población adulta por comorbilidades (factores de riesgo cardiovascular) y/o enfermedades preexistentes a la pandemia por SARS-CoV-2, debemos identificar grupos de riesgo en estas circunstancias.

Los datos brindados por el EMP son de indudable valor para una adecuada clasificación con respecto a la COVID-19.

| Historia Clínica y Examen Físico |

> Historia Clínica

• Fiebre

• Tos seca

• Dificultad para respirar o sensación de falta de aire

• Cansancio

• Cefaleas

• Dolor de garganta

• Pérdida del sentido del olfato y/o gusto

• Dolor de pecho

• Diarrea y/o vomitos

• Conjuntivitis

• Erupciones cutáneas

> Examen Físico

• Ascultación cardíaca, pulso y status vascular

• Auscultación y percusión pulmonar

• Frecuencia cardíaca (FC) y control de presión arterial (PA)

• Examen abdominal y neurológico

• Control de temperatura

• Saturación periférica de oxígeno (SatO2)

• Ondas Q patológicas

• Cambios en el ST

• Inversión difusa de ondas T donde pudiera involucrar un proceso inflamatorio por miocarditis con cambios dinámicos en COVID-19

• Arritmias

• Modificaciones en el PR o QT por terapéutica empleada

• Hemograma con recuento de glóbulos blancos en particular

• Proteína C reactiva (PCR)

• Transaminasas, LDH

• CPK

• Creatinina

• Análisis de orina

• Expandido de acuerdo a la severidad: ferritina, Troponina I o T, proBNP, Dímero D, ILK-6, procalcitonina

Grupos identificados en relación al regreso a la práctica deportiva A. Personas sin signos ni síntomas y que nunca han sido testeados para SARS-CoV-2. B. Personas con test positivo, asintomáticas, en aislamiento hogareño con seguimiento médico por teléfono o videollamada. C. Personas con COVID-19 y sintomatología leve, que sólo necesitaron permanecer en cuarentena durante 14 días. D. Personas con síntomas moderados que requirieron tratamiento intrahospitalario por riesgo aumentado E. Personas con síntomas severos, con tratamiento hospitalario incluyendo internación en cuidados intensivos sin asistencia respiratoria mecánica (ARM). F. Personas con síntomas severos que requirieron ARM |

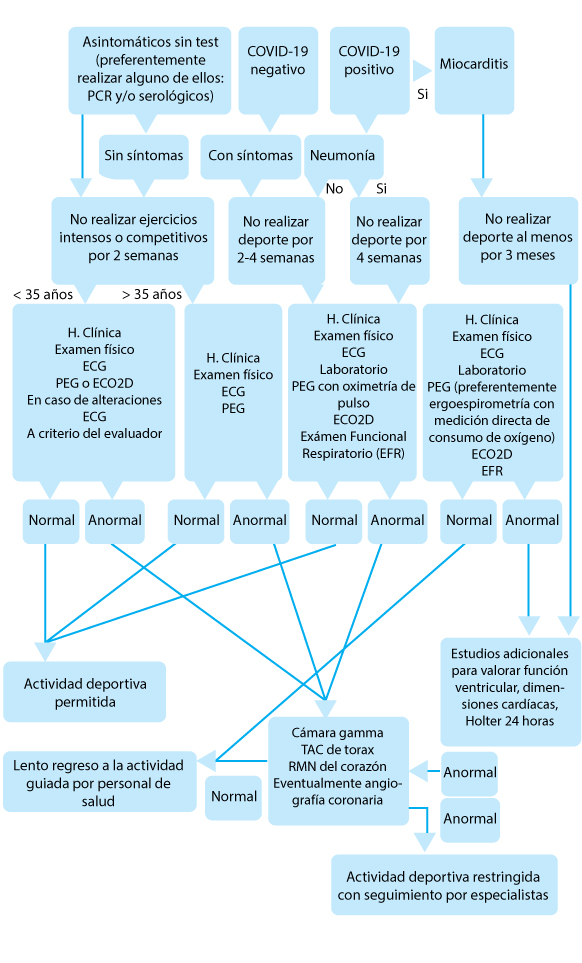

| Recomendaciones generales por grupo (ver diagrama de evaluaciones Fig. 1) |

A. PEG es probable que sea necesaria para algunos deportes debido al desentrenamiento por el aislamiento preventivo, social y obligatorio, con las adecuadas medidas de protección e higiene.

B. Retorno luego de 14 días de cuarentena. HCl, E. físico, ECG. Estudios alternativos: EFR, PEG, ECO2 D si es necesario.

C. Retorno luego de 14 días de cuarentena más otras 2 semanas por distanciamiento social estricto. HCl., E. físico, ECG, marcadores inflamatorios. Estudios adicionales: EFR, PEG (preferentemente ergoespirometría o alternativamente con oximetría de pulso), ECO2D si los signos y síntomas han comprometido la función respiratoria y cardíaca.

D. Similar al grupo anterior incluyendo como estudios mandatorios la PEG(preferentemente ergoespirometría), análisis de laboratorio con marcadores inflamatorios y/o Rx. de Tórax dependiendo de los hallazgos intrahospitalarios. Se plantea TAC de Tórax en casos más severos. Regreso a la actividad deportiva variará de 2 a 6 meses dependiendo de la severidad de su cuadro.

E y F. Rehabilitación es lo recomendado, con exámenes completos cardiovasculares y severos y RMN del corazón de acuerdo a la consideración de los especialistas tratantes, antes del alta hospitalaria. El compromiso multiorgánico severo como neumonía, miocarditis y/o manifestaciones neurológicas, obliga a un plan individualizado.

Conclusiones - El reinicio para la práctica recreativa/deportiva se basa en un estudio caso por caso que debería considerar las condiciones clínicas individuales, situaciones preexistentes, tipo de deporte y riesgo de infección de otro/as deportistas.

- El Médico especialista en Medicina del Deporte es el profesional más idóneo para considerar cuando se puede reiniciar la actividad y si es necesaria la consulta con otros especialistas.

- Numerosos trabajos muestran los beneficios de la actividad física moderada en la función inmunológica por lo que sería aconsejable no comenzar con trabajos de elevada intensidad.

- Todas las decisiones deberán estar sujetas a la situación epidemiológica establecida por las Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, además de las condiciones sanitarias donde realizarán la práctica deportiva.

|

Figura 1: Diagrama de recomendaciones para la evaluación médica preparticipativa

Recomendaciones para el regreso a la práctica deportiva - El reinicio de actividades dependerá de los datos epidemiológicos que demuestren una persistente reducción en la transmisión viral, la capacidad del Sistema de Salud y las mediciones propias de riesgo de las diferentes Instituciones, Clubes, Gimnasios, en función de sus capacidades para adoptar todas las medidas de higiene, distanciamiento social, instalaciones adecuadas para minimizar el riesgo de transmisión comunitaria y siguiendo el protocolo correspondiente a cada caso, que estará sujeto a la aprobación del Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades de áreas de Salud en cada Jurisdicción .

- La preparación para la reanudación incluye la educación de los deportistas y demás integrantes vinculados a la actividad, el personal de la institución de desarrollo de la actividad, la evaluación del entorno deportivo y el acuerdo sobre la programación del entrenamiento para adaptarse a las actividades sociales.

- Las recomendaciones sugeridas en este documento se aplican igualmente al deporte de alto y mediano rendimiento de nivel profesional o amateur y al deporte competitivo y/o recreacional con las características acordes a cada situación y serán aplicables mientras se encuentre vigente la norma, debiendo considerarse a las que en el futuro las reemplacen.

- El marco para establecer cómo será la reintroducción de la actividad deportiva ocurrirá de manera cautelosa, progresiva y metódica, para optimizar la seguridad de los deportistas y la comunidad. Establecer cuándo será el momento de la reanudación de la actividad deportiva dependerá de las autoridades nacionales. La prioridad en todo momento debe ser preservar la salud poblacional, minimizando el riesgo de transmisión comunitaria.

|

| Fases de progresión del regreso a la actividad |

La reanudación de la actividad deportiva y recreativa de la comunidad debe realizarse de manera escalonada dividida en al menos tres fases, con una fase inicial de actividades individual, seguida de trabajo en grupos pequeños (<10) sin contacto, y una fase posterior de actividades de grupos grandes (> 10) para luego pasar a la fase de contacto completo y la competencia en el deporte.

El momento de la progresión entre las fases puede estar influenciado y modificado por cualquier evidencia de problemas de transmisión dentro de la comunidad local o grupo deportivo.

Los deportistas no deben volver a practicar deportes si en los últimos 14 días han estado enfermos por covid19 o han tenido contacto con un caso conocido o sospechoso de COVID-19.

Asimismo cualquier persona con síntomas que lo conviertan en caso sospechoso de acuerdo a la definición de las autoridades sanitarias vigente en ese momento, deberá aislarse de inmediato, excluir COVID-19 y contar con la autorización médica para regresar al entrenamiento para limitar al máximo la probabilidad de transmisión cuando se retorne a los entrenamientos.

La distancia interpersonal debe ser de al menos 2 metros, teniendo en cuenta que las distancias al trotar, correr o andar en bicicleta deben ser mayores que caminando, ya que, a mayor velocidad, se debe mantener mayor distancia de separación dado que las personas en movimiento y la velocidad del viento generan una corriente y por tanto las partículas de saliva al toser o estornudar pueden esparcirse con mas fuerza y a mayor distancia. Es recomendable mantenerse fuera de dicha corriente y caminar al costado de otra persona y no detrás

Si dos personas se mueven en la misma dirección y línea la distancia al caminar debe ser de al menos 4–5 metros, en tanto que para correr o andar en bicicleta a velocidad lenta debe ser de 10 metros y a mayor velocidad no debe ser menor a 20 metros.

Evitar los espacios concurridos, las aglomeraciones y los tiempos de espera para iniciar la actividad, se aconseja llegar, entrenar y salir del lugar de entrenamiento.

Limitar la concurrencia a clases colectivas o grupales, garantizando un espacio mínimo de 4 metros cuadrados por persona en ambiente interior y una ocupación de un 30 a 50 % de su capacidad habitual. Es recomendable el marcado en el suelo con cinta adhesiva o pintura para señalizar los circuitos de circulación y distanciamiento , en caso de no existir la misma , se debería solicitar a los responsables de la institución, la instrumentación para su instalación.

Cada actividad tiene procesos específicos que requieren interacciones personales entre deportistas, entrenadores y material deportivo, que deben ser evaluadas para la confección en los protocolos respectivos que regularán las actividades.

Existen diferencias en la posibilidad de cumplir con las recomendaciones de distanciamiento de acuerdo a la frecuencia de contacto físico para la práctica habitual de cada disciplina deportiva y también deberá considerarse si el ámbito de desarrollo de la misma es en espacio interior o al aire libre.

Se sugiere analizar las características de cada deporte en particular para adoptar medidas adicionales en cada caso. Solo a manera de ejemplos podemos mencionar la utilización de un carril exclusivo para cada nadador, o la presencia de un solo gimnasta por cada aparato a utilizar en un gimnasio, etcétera.

| Medidas de higiene recomendadas |

Es importante una correcta aplicación de estas medidas tanto a nivel personal de cada deportista, en los elementos de uso habitual para la práctica del deporte y en las instalaciones de las instituciones donde se desarrolla la actividad.

A) Nivel Personal

• No concurra a practicar ninguna actividad física si no siente bien de salud y contacte a su médico.

• Todo aquel ejercicio físico que pueda realizar en casa, evita realizarlo en otro ámbito.

• Al salir y al volver al hogar es fundamental cuidar la limpieza y desinfección de la ropa y los objetos utilizados, así como la propia higiene personal debiendo ducharse el cuerpo en forma completa con jabón antes y después del entrenamiento.

• Preparar un kit con todos los elementos que serán necesarios para concurrir a realizar actividad deportiva: alcohol en gel, barbijo, antiparras, toalla, pañuelos descartables, elementos para hidratación y refrigerio entre otros. Procure salir con el material necesario e imprescindible para evitar el apoyo de objetos en ninguna superficie, reduciendo de este modo el riesgo.

• Viajar sólo y siempre que sea posible, camine, viaje en bicicleta, patín tratando de evitar el transporte público por el riesgo de contagios.

• Es obligatorio el uso de barbijo casero .Es importante tener en cuenta que no reemplaza a las medidas de distanciamiento social, y que se emplea como medida adicional para reducir la posibilidad de transmisión de COVID-19 hacia los demás. El barbijo debe cubrir por completo la nariz, boca y mentón.

• Al llegar al lugar de práctica limpie sus zapatos al ingreso a la institución y en caso que en la actividad a desarrollar deba descalzarse, usar siempre calcetines antideslizantes.

• Limitar el tiempo de permanencia en el lugar de entrenamiento al mínimo posible . Considere : "entrar, entrenar y salir ", llegar al lugar donde se realiza la actividad con la ropa deportiva desde su casa y minimizar la necesidad de usar vestuarios, habitaciones, baños y duchas .Evite concurrir al comedor y cualquier reunión social que no sea imprescindible.

• Siempre que sea posible, mantenga una distancia de al menos 1,5 / 2 metros con cualquier otra persona.

• Lavarse las manos correctamente en forma frecuente , al llegar al lugar de entrenamiento , después de manipular desperdicios , antes y después de manipular alimentos , luego de haber tocado elementos de entrenamiento o superficies de uso común, después de manipular dinero, llaves, luego de ir al baño o toser, estornudar o limpiarse la nariz. . Tenga en cuenta además que el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos.

• Evitar tocarse la boca, ojos y nariz luego de haberse lavado correctamente las manos y hasta volver a lavárselas nuevamente

• Evitar los contactos personales, saludos con las manos, besos, abrazos. En caso de toser , que sea en el pliegue del codo

• Evite tocar cualquier superficie de contacto frecuente como picaportes de puertas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, etcétera.

• En el desplazamiento activo dentro de una instalación deportiva evite los ascensores y utilice las escaleras.

• No comparta elementos y equipos de ejercicio en la medida que ello sea posible , tampoco botellas de bebidas, toallas o instalaciones comunes. Limpiar y desinfectar las superficies y los objetos que más se utilizan frecuentemente.

• Evite expectorar secreciones nasales y respiratorias en espacios públicos al realizar actividad física. Si necesita expulsarlas, use un pañuelo o una bolsa, para posteriormente tirarlo a la basura.

• Si la actividad física requiere el uso de barbijo se deberá considerar que éste es un factor que modifica la condición del entrenamiento, ya que el uso de cualquier tipo de máscara protectora afecta al flujo de aire.

• Si un deportista empieza a presentar síntomas compatibles con la enfermedad cuando realiza la actividad, debe contactarse de inmediato con el personal de salud responsable y abandonar la actividad hasta que su situación médica sea valorada.

B) De los elementos de entrenamiento

• Evitar compartirlos y en caso de existir alternancia en el uso de equipos y/o elementos (pelotas, cuerdas, mancuernas, pesas, colchonetas, remos, escudos, cabezales, barras, indumentaria ), limpiar y desinfectar frecuentemente los que se compartan, no tocarse el rostro luego de tocar un elemento de juego hasta tanto pueda lavarse las manos en cuanto sea posible.

• Desechar los materiales de protección descartables utilizados durante las actividades (mascarillas, barbijos, guantes, entre otros). En caso que sean reutilizables, proceder a su correcto lavado con agua y jabón y/o desinfección de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud.

• Si los elementos quedan en la institución se debe asegurar la sanitización correcta de los mismos para su reutilización.

C) De las instalaciones :

• Las instalaciones de desarrollo del entrenamiento y competencia deportiva se pueden usar solo si se ha realizado una evaluación estructurada de riesgos y bajo el cumplimiento de un protocolo aprobado por la autoridad correspondiente para reducir la posibilidad de contagio y transmisión de COVID-19.

Se sugiere a cada institución la conformación de un grupo de trabajo conformado por todas las partes involucradas, que establezcan y monitoricen el protocolo a seguir, así como también los responsables de garantizar el cumplimiento del mismo.

• Se deberá minimizar el uso de las instalaciones comunes, (por ejemplo, gimnasio, cancha) con números limitados de participantes, en principio individual, luego no más de 10 atletas / personal en total , para finalmente pasar a prácticas con más de 10 personas.

• Planificar la agenda de actividades en forma articulada con todas las disciplinas que se practican en la institución a fin de evitar aglomeraciones en las distintas áreas de las instalaciones para garantizar el mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad de dos metros.

• El registro de ingreso con huella dactilar o tarjeta será sustituido por cualquier otro sistema de control que garantice las medidas higiénicas adecuadas para la protección de la salud de las personas.

• Solicite información respecto a la existencia de protocolos de limpieza y sanitización adecuados para higiene personal, equipos e instalaciones en el lugar de práctica.

• Es importante la señalización que incluya información respecto a los puestos de sanitización y la demarcación de los espacios para mantener el distanciamiento interpersonal.

• Las medidas de distancia previstas deberán cumplirse tanto en los lugares de entrenamiento, vestuarios, y baños, así como en cualquier otra zona de uso común.

• Se asegurará que todos los deportistas tengan permanentemente a su disposición en el lugar de práctica agua y jabón, alcohol en gel o desinfectantes autorizados para la limpieza de manos en la entrada y salida de lugares, como antes , durante y luego del entrenamiento.

• Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros, se asegurará que dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo para el uso del personal idóneo y debidamente capacitado para su uso.

• En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como picaportes de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características. Si se utilizan camas de masaje, proceder a su limpieza después de la atención de cada deportista, usando toallas y sábanas de exclusivo uso personal.

• Se utilizarán desinfectantes que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados.

• En todos los ámbitos de uso compartido se realizará la limpieza y desinfección del lugar después de cada uso, con especial atención en la frecuencia de limpieza en superficies de alto contacto (recepción, mostradores, material de entrenamiento, máquinas.

• Asegurar un periodo sin actividad entre sesiones de clases colectivas para proceder a la limpieza y desinfección de las salas después de cada sesión y garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios.

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

• Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones para permitir la renovación del aire, teniendo en cuenta la mayor posibilidad de contaminación por secreciones respiratorias , alta temperatura y humedad en ambiente cerrado respetando el factor de ocupación a 4 metros cuadrados y un tiempo de exposición menor a 15 minutos y debiéndose cumplir además la sanitización y ventilación luego de cada turno de entrenamiento y, como mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario .

• En los establecimientos que haya ascensor o montacargas, cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la separación de dos metros entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.

• Cuando sea imprescindible el uso de aseos, vestuarios, probadores o similares , su ocupación máxima será de una persona con un espacio de cuatro metros cuadrados, salvo en aquellas personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.

• Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas que tenga el lugar , manteniendo durante su uso una distancia de seguridad de 2 metros. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.

• Se deberá disponer de cestos para descartar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichos recipientes deberán ser limpiados de forma frecuente, y al menos una vez al día. En caso de disponer de cestos de residuos, mantenerlos limpios y cerrados con una tapa de accionamiento no manual.

| Recomendaciones para personas con discapacidad que regresan a la práctica deportiva |

Los deportistas con discapacidad requieren consideración y evaluación individualizada para el regreso progresivo a la actividad. Algunos de ellos tendrán condiciones médicas que requerirán planificación detallada y consulta con su equipo médico de tratamiento regular antes de regresar al entrenamiento / competencia formal, o para decidir la progresión de las fases de regreso

El impacto de esta enfermedad podría ser mayor en ciertos grupos de la población, como es el caso de las personas con discapacidad, que pueden correr un riesgo mayor de contraer COVID-19 debido a factores como los siguientes:

- Dificultad para cumplir con algunas medidas básicas de higiene, como el lavado de las manos (por ejemplo, si los lavabos o lavamanos son físicamente inaccesibles o una persona tiene dificultades físicas para frotarse bien las manos)

- Dificultades para mantener el distanciamiento social debido al apoyo adicional que necesitan para trasladarse y desarrollar su entrenamiento.

- La necesidad de tocar objetos para obtener información del entorno o para apoyarse físicamente.

- Obstáculos para acceder a la información de las autoridades sanitarias.

- La COVID-19 exacerba los problemas de salud existentes, en particular los relacionados con la función respiratoria o la función del sistema inmunitario, o con cardiopatías o diabetes.

- Respecto a las medidas de protección básicas, en caso de dificultades para instrumentarlas, pida ayuda a sus familiares, amigos y cuidadores a fin de buscar adaptaciones.

Si depende de cuidadores, al salir de su domicilio, debería hacerlo preferentemente con alguien con quien conviva en el aislamiento social preventivo para minimizar los riesgos de exposición al COVID19.

Tenga en cuenta para ello que quizás usted podría necesitar ayuda de otros para algún desplazamiento y ello puede generar que no pueda cumplir con el distanciamiento de 2 metros aconsejable para disminuir el riesgo de transmisión del virus. Evite en lo posible los ambientes con muchas personas y reduzca al mínimo el contacto físico con otros.

Si usa dispositivos de ayuda, como silla de ruedas, bastón, andador, tabla de transferencia, bastón blanco o cualquier otro elemento que se toque a menudo y se use en espacios públicos, asegúrese de que se los desinfecte con frecuencia.

Por ejemplo tenga en cuenta que si se desplaza en silla de ruedas estas están en contacto permanente con el piso y si el mismo no tiene la higiene adecuada podría ser un factor contaminante. El equipamiento (por ejemplo, sillas de ruedas, prótesis, elementos de juego, etc.) requerirá una limpieza regular de acuerdo a las recomendaciones generales.

Se sugiere en caso de interactuar con deportistas con discapacidad auditiva facilitar la comunicación utilizando barbijos o pantallas transparentes.

Utilice en caso de existir, los horarios especiales que se ofrezcan a las personas con discapacidad.

Recomendamos consultar las Consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote de Covid-19 de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) https://www.paho.org/es/node/69789

| Valoración de la magnitud del riesgo de transmision de COVID-19 |

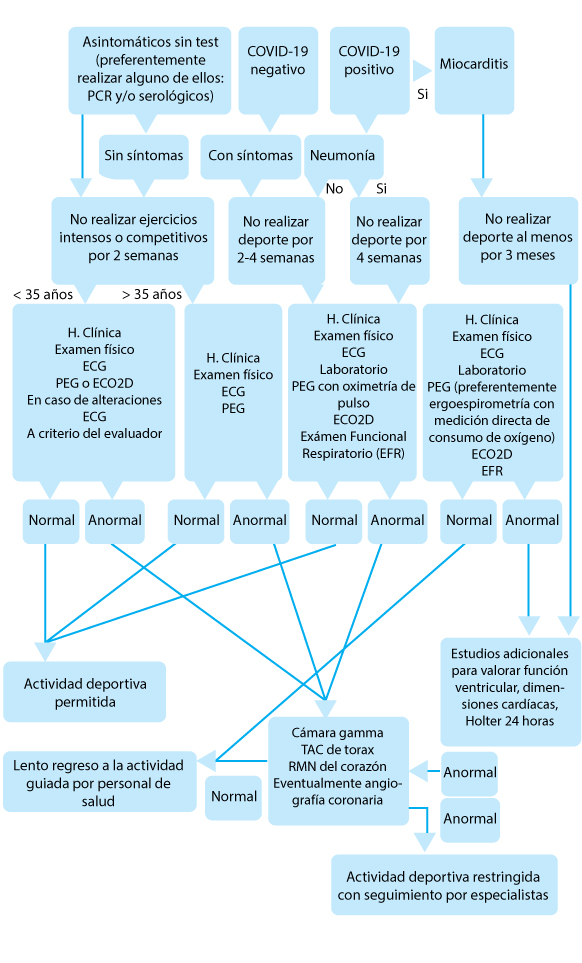

Son múltiples los factores que pueden determinar la magnitud del riesgo de exposición a la infección por COVID 19. (Ver Figura 2).

Entre ellos podemos mencionar al ámbito de desarrollo de la actividad, dado que los ambientes cerrados tendrán mayor riesgo en relación a la práctica al aire libre.

La cantidad de personas , el distanciamiento entre ellas, la posibilidad de contacto en su forma habitual de práctica , el tiempo de exposición, los elementos que se comparten durante la actividad ( pelotas, cascos, barras, paleta ,raqueta, mancuernas), la aplicación correcta de medidas de higiene y sanitización de personas, elementos deportivos e instalaciones deportivas y una conducta responsable y adecuada tanto a nivel personal como de la institución deportiva serán factores que incidirán en forma directa en el riesgo de exposición y transmisión del COVID 19.

Figura 2